2025年10月18日(土)に開催されたオープンセミナー岡山(OSO)2025に出演しました。

今年の OSO のメインテーマである「情熱」は、私たち技術者が過去から持ち続けてきた、IT ひいてはものづくり全てへの情動や熱意を形容するものです。

多くの人が集ってトークを繰り広げる OSO の場では、これまで具体的な知見や意見の交換が行われてきました。その十余年におよぶ開催実績を眺めると、その場で話される話題も時代に合わせて変化してきたことがわかります。OSO 18回目の今回は視点を心の中へと移し、我々技術者の原点であるパッションについて、登壇頂く方々十人十色の切り口で語って頂く回にしたいと考えています。

情熱というテーマを語っていただくにあたり、今回は従前より技術者としての情熱を発信しつづけてきた方々に登壇頂きます。

全体テーマとして「情熱」というお題をいただいたことで、自分自身の経験や取り組み、根底にある思いを一貫して考える良い機会になりました。

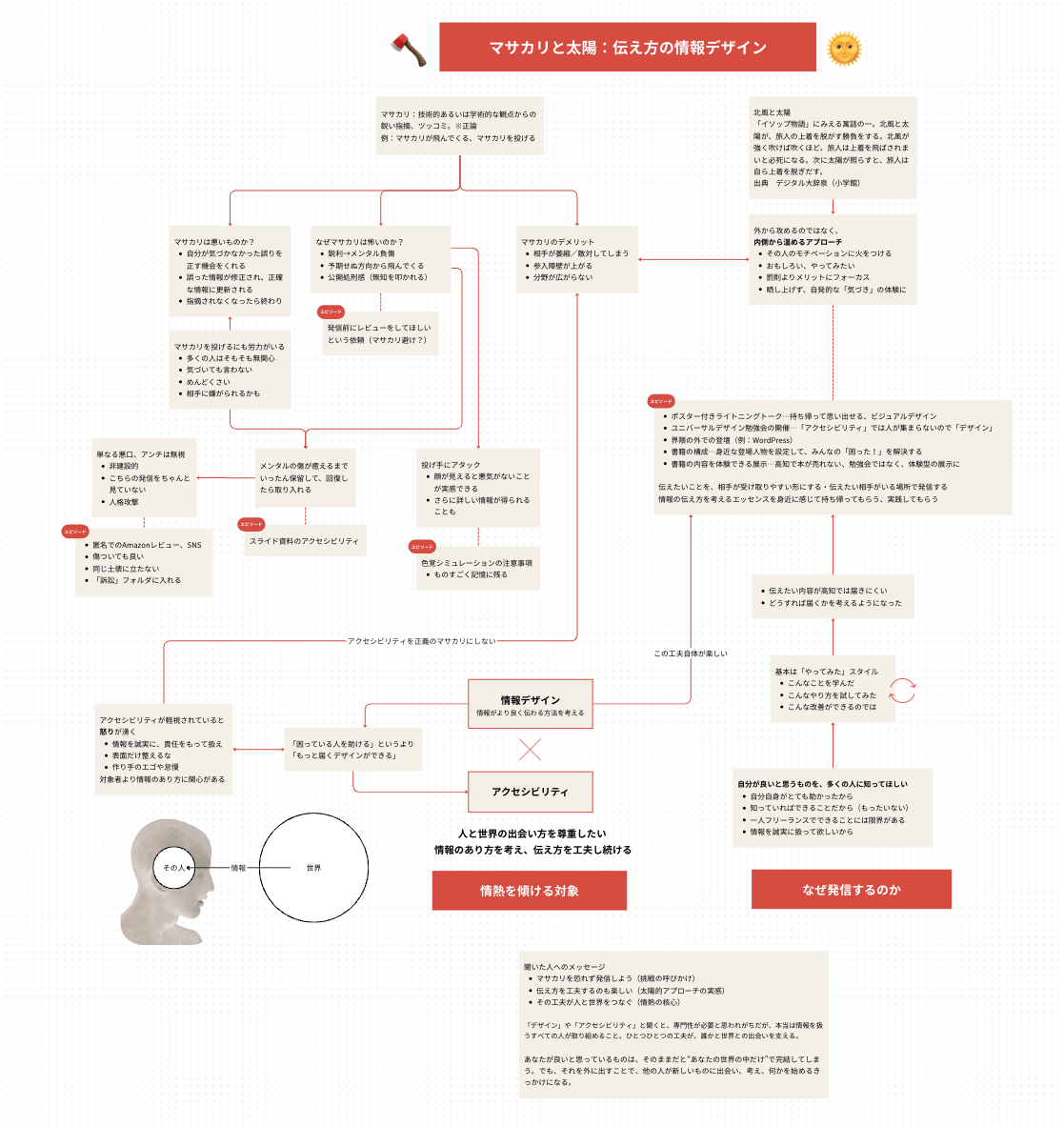

マサカリと太陽:伝え方の情報デザイン

私は『マサカリと太陽:伝え方の情報デザイン』というタイトルで発表を行いました。当日の資料は Speaker Deck で公開しています。

以下に、発表内容の概要を掲載します。

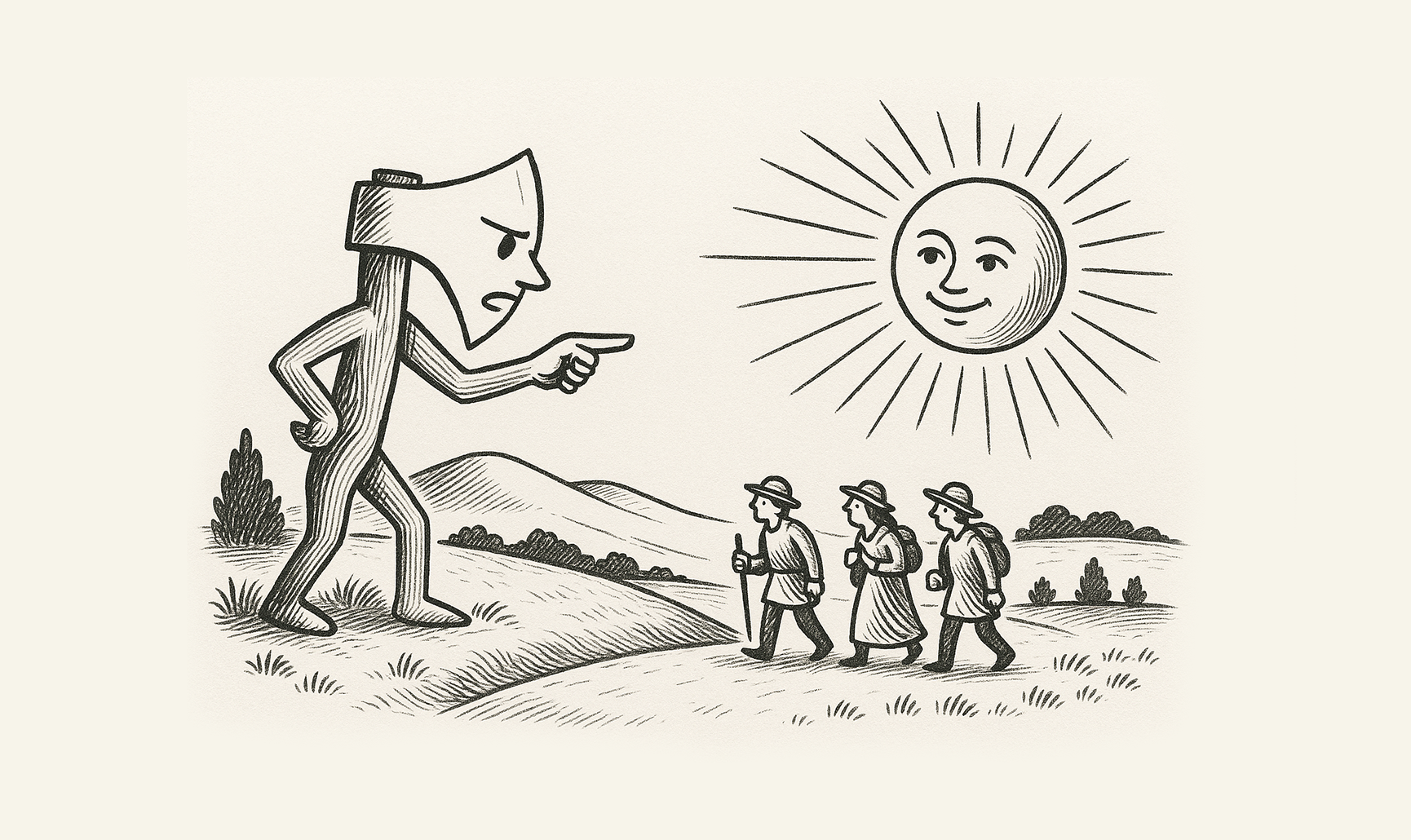

0. プロローグ:マサカリと太陽

むかしむかしあるところに、界隈を発展させたいと願うマサカリと太陽がいました。

「どちらが旅人たちの心に情熱を灯せるか勝負だ!」

マサカリは鋭い指摘で誤りに斬りかかり、正しい道を示します。

スパルタ式で鋼のマッチョが育つ一方で、萎縮して「この界隈怖い」と逃げ出す旅人もいました。一方太陽は、良いところに光を当てて、広く改善のヒントを示します。

ほんわか暖まるだけで通り過ぎる旅人もいれば、「これなら自分にもできそうだ、やってみよう」と実践する旅人も出てきました。

1. 情熱の原点:情報デザイン×アクセシビリティ

フリーランス10年目に突入し、ありがたいことに印刷物やウェブデザインなどさまざまなお仕事をさせていただいています。正直なところ、デザイナーとしてはごく平凡なスキルしか持ち合わせていないと自認しています。しかしクライアントワークのかたわら、アクセシビリティやユニバーサルデザインに関する情報発信を続けていることが、私を少し異ならせているのだと思います。

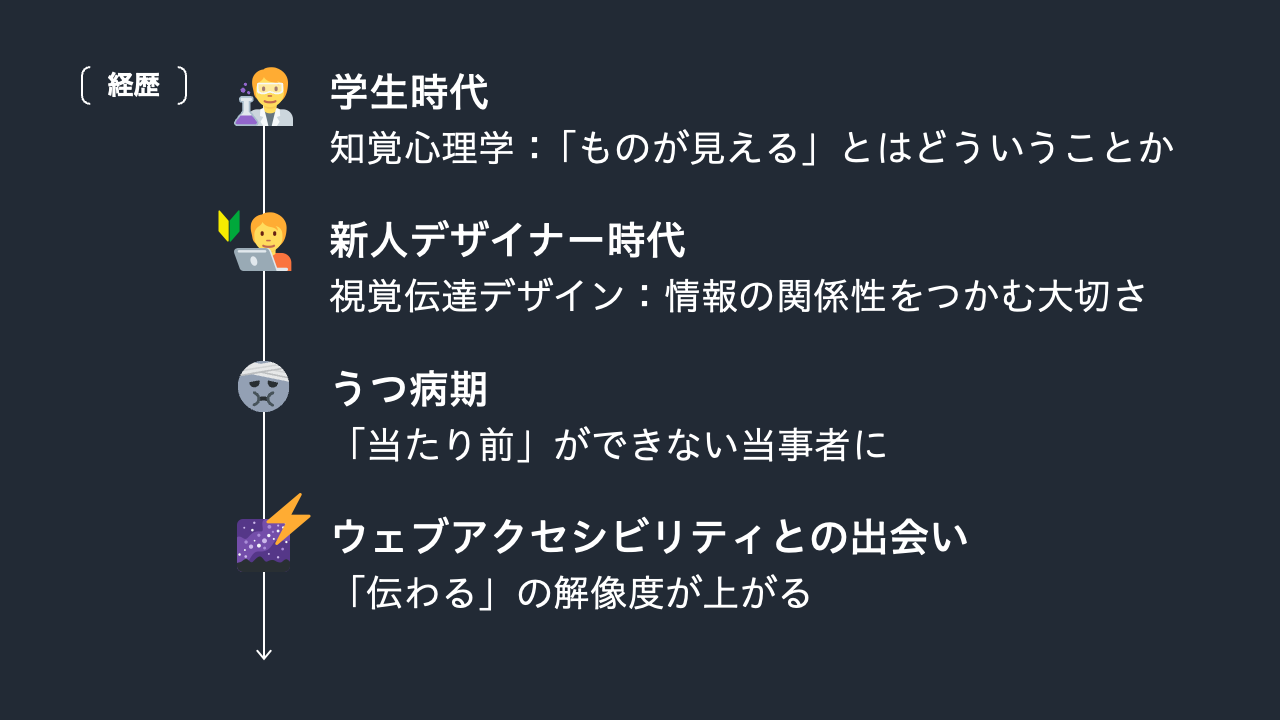

私が情熱を傾けている「情報デザイン×アクセシビリティ」について、その関心の原点を学生時代から振り返ってみました。

関心と原体験

大学は美術やデザイン系ではなく、「物が見える・わかる」とはどういうことなのかに興味があり、知覚心理学を専攻していました。社会に出て自分がどうお金を得るかを考えたときに、デザインというものが良さそうだと(遅まきながら)気づきました。大学卒業後に夜間のデザイン専門学校に通い、デザインの道へ進みました。

デザイナーとしてのキャリアは、雑誌やカタログをつくるエディトリアルデザインから始まりました。誌面に載せる情報の関係性を把握し、それをレイアウトなどの視覚的な表現表してわかりやすく伝えるデザインを学びました。

26歳の時に高知へ移住して、デザイン会社に勤めましたが、ひどいうつ病を患ってしまいました。心身ともにあらゆる機能が低下して、それまで当たり前にできていたことができなくなる経験をしました。

- 思考力が低下して、複雑な文章が読めない

- 記憶力が低下して、何をしようとしたかすぐ忘れる

- 全身の痛みや易疲労性で、集中して作業するのが難しい

- 急に体調が悪化するので月金・9時5時で働けない

病気や怪我などで一時的に、あるいは年齢を重ねることで、自分自身は変わっていないにも関わらず、「当たり前」ができなくなる状況は誰にでも起こることを身をもって実感しました。

このとき感じた悔しさや悲しさから、「何かできないことが生じても、決してその人自身の価値が失われたり劣ったりする訳ではない」と強く思うようになりました。

アクセシビリティとの出会い

うつ病から復帰してウェブデザインを学ぶ中で、ウェブアクセシビリティに出会いました。

ウェブの力はその普遍性にある。障害の有無にかかわらず、誰もがアクセスできることは不可欠な要素である。

ティム・バーナーズ=リー

印刷物のデザインでは、見出しが「見出しに見えるように」ビジュアルを作っていました。ウェブでは見出し要素を使ってマークアップすることで、見た目が変わっても、さらには視覚を使わなくても見出しとして伝わることに衝撃とロマンを感じました。

また、視覚的に情報をわかりやすく伝えるために意識していたことが、実はアクセシビリティを向上させて、より多くの人に情報を届けることにつながるのだと気づいて嬉しくなりました。

「アクセシビリティを意識するとデザインがダサくなる」と言われることがあります。しかし、私にとってアクセシビリティは、それまで取り組んでいた情報デザインを拡張してくれるものです。

アクセシビリティを通して、それまで見えていなかったユーザーの姿や困りごとを知りました。目が見えない・見えにくい人もスクリーンリーダーを使って情報にアクセスできること、マウスが使えない人もキーボードを使って操作できることなど、「情報を伝える」ことの解像度が上がりました。

根底にある思い

情報デザインとは、誰かと世界が出会う、それを媒介する「情報」がより良く伝わる方法を考えることだと考えています。

人が世界と出会って、その人の中にどんな変化が起こるのか、世界の捉え方がどう変わるのかに関心があります。同じインプットでも人によって捉え方は異なり、過去の経験や知識の関連付けによっても変化します。それこそが「その人」自身であり、最大限尊重したいと思っています。その人がどんな身体で、どんな特性をもっていて、どんな環境にいようと、世界との出会いが阻害されることは避けたいのです。

この思いが、ときには怒りとして表れることもあります。アクセシビリティが軽視されている場面に遭遇すると、「誰かと世界の出会いを、作り手のエゴや怠慢で奪うな、情報を誠実に扱え!」と怒りが湧いてきます。

しかし怒りをそのままぶつけても、物事が良い方向に進むとは限りません。ともするとアクセシビリティは有無を言わせぬ「正義の棍棒」になってしまうので注意が必要です(本当は選択肢を増やすものなのに!)。

怒りは二次感情といわれます。怒りの奥には、自分が大切にしたい価値観があります。そこに立ち返って見れば、とるべき行動が見えてきます。

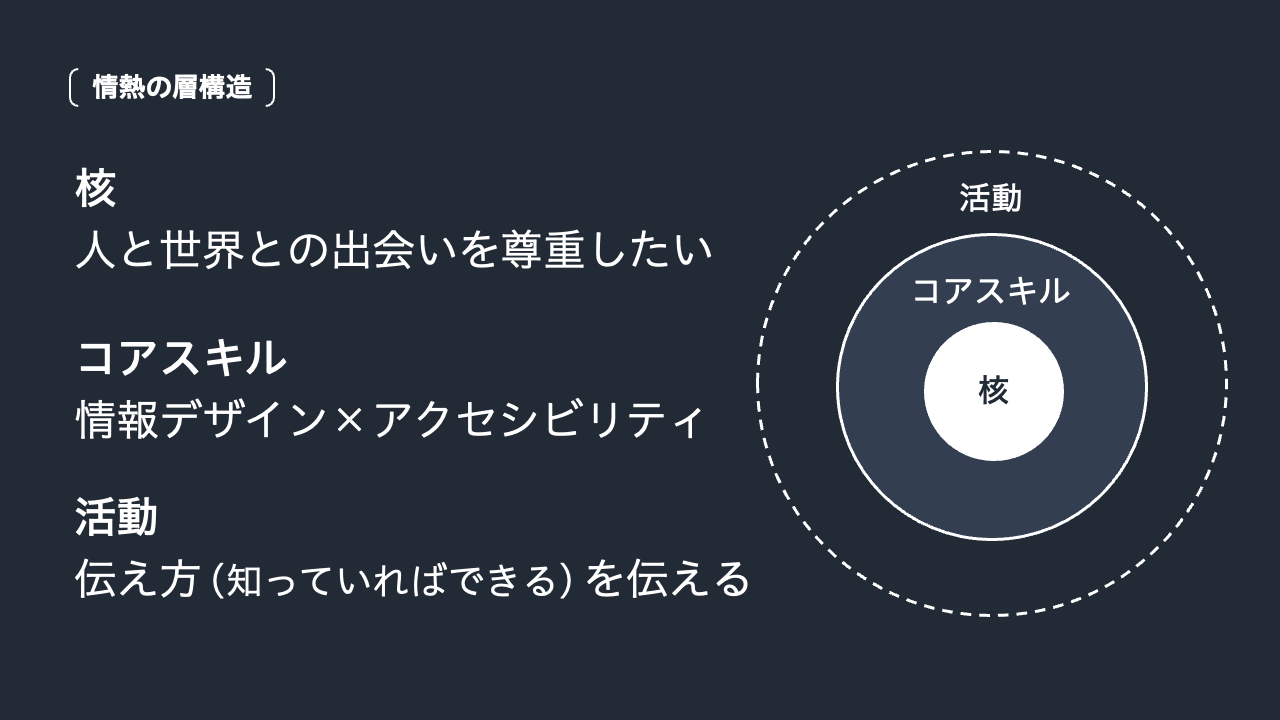

情熱の層構造

私の場合は、「人と世界との出会いを尊重したい」という思いが核にあり、それを実現するスキルとして情報デザインとアクセシビリティがあります。このスキルを仕事で使うのはもちろんですが、広く人に知ってもらえば目指したい世界に近づくのではと考えました。

冒頭で述べたとおり、私の持っているスキルは特別なものではありません。知ってさえいれば誰でも取り組めることで、職種を問わず、情報を発信するすべての人に役立つ知識や技術です。そんな「情報の伝え方を伝える」活動を続けています。

2. 活動紹介:伝え方の伝え方の工夫

私の伝え方を例えるなら、マサカリでも太陽でもなく、旅人だと思っています。世界で見つけた良いもの(=アクセシビリティ)を持ってまわり、道ゆく人々におすすめする行商スタイルです。モチベーションは、「自分が良いと思うものを、多くの人に知ってほしい」ということです。

- 「やってみた」を共有するのが基本

- 界隈の外の、人がいる場所へ出掛けていって話をする(例:WordPressコミュニティでアクセシビリティの話をする)

- 相手が受け取りやすい形にする(例:ポスター付きライトニングトーク)

- 専門性をひらき、実践しやすくする

勉強会から書籍化

活動を始めた当時、高知では「アクセシビリティ」という言葉はあまり知られていない印象がありました。そこで、「デザイン」という切り口で伝えてみようと思い、自分自身もユニバーサルデザインについて学び直しました。

その学びを共有する場として、2019年にユニバーサルデザインの勉強会を開催しました。「みんなに伝わる、あなたもできる」をキャッチコピーに、身近な事例や体験型の資料も用意しました。

2021年にはブラッシュアップした内容で、高知会場とオンラインでも勉強会を開催しました。オンライン版に参加してくださった鷹野さんという方から、オンラインセミナーに登壇する機会をもらいました。

セミナー当日は1,000人以上の方が試聴してくださり、満足度も高かったことから、書籍化が決まりました。 そして2022年にマイナビ出版から『見えにくい、読みにくい「困った!」を解決するデザイン』が出ました。2024年には改訂版が出ています。

書籍の工夫

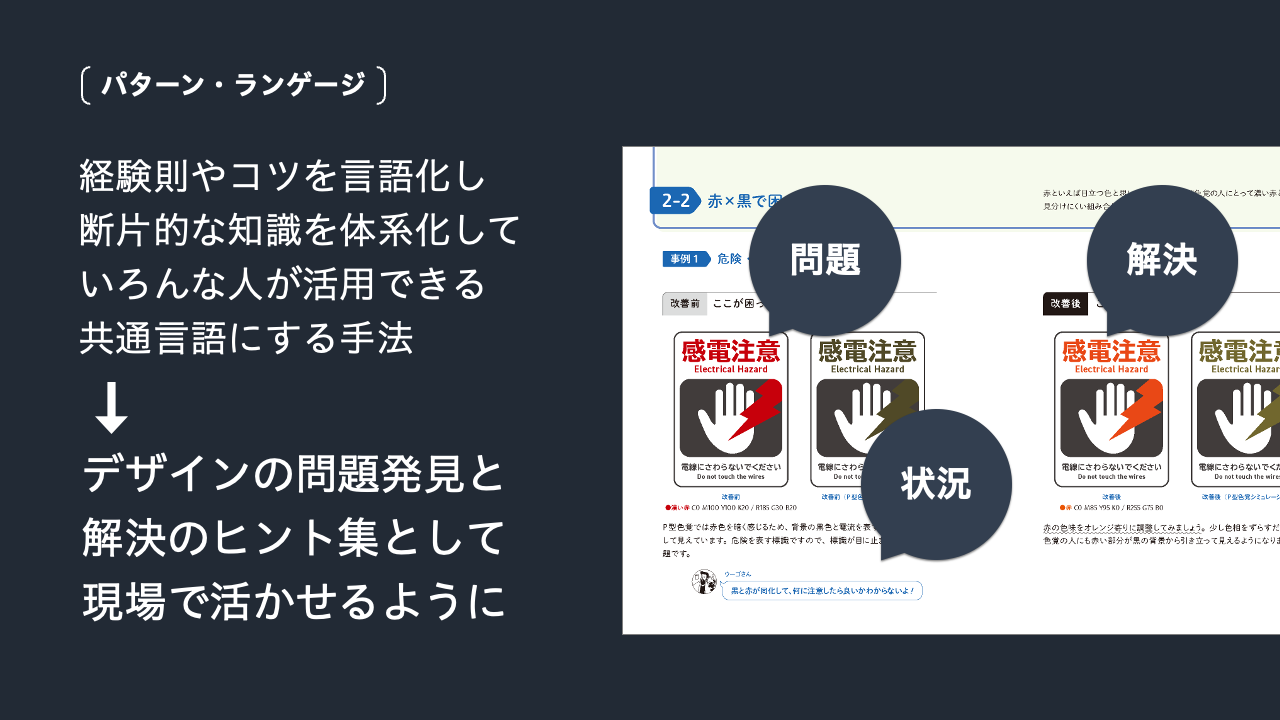

『見えにくい、読みにくい「困った!」を解決するデザイン』では、パターン・ランゲージの考え方を取り入れ、デザインのよくある失敗を「状況・問題・解決」をセットにした Before / After 形式で解説しています。

また、ペルソナ・スペクトラムを参考に、「困る人」を独立した点ではなく、永続的・一時的・状況によって困る6人の登場人物として表しました。アクセシビリティが障害者や高齢者のための特別な対応ではなく、普段のデザインの延長線上で考えられるようにというねらいがあります。

関連スライド:困ったを解決するデザインの作り方

体験型の展示

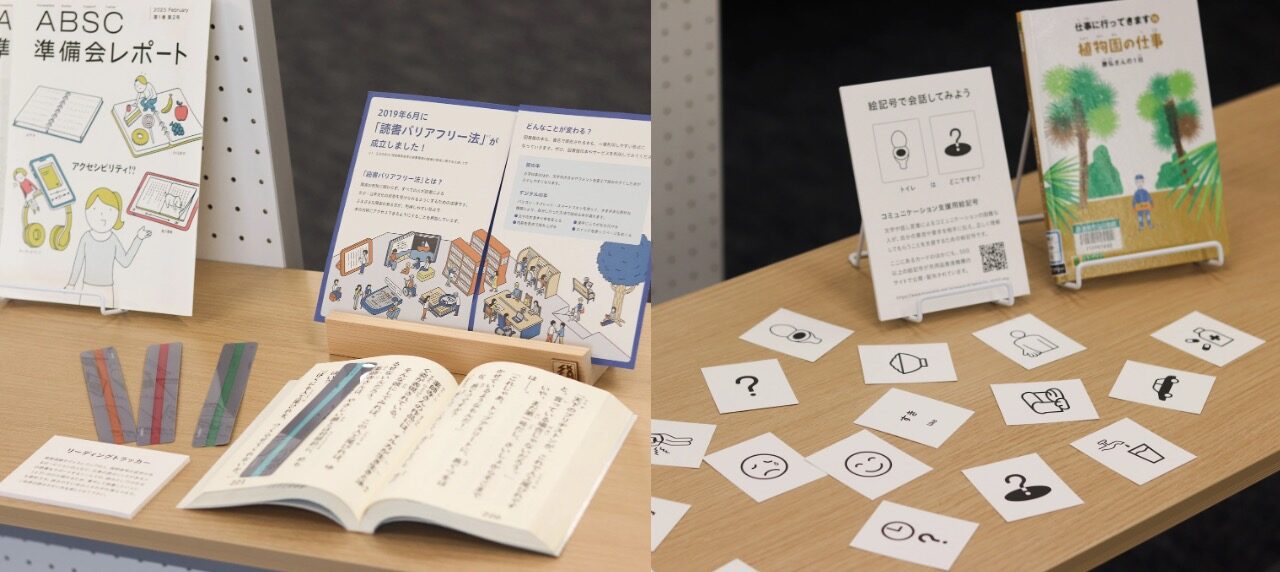

書籍をきっかけに、全国のさまざまなところで登壇する機会をもらいました。しかし高知での反響はほとんどなかったのが寂しかったので、2024年には本の内容を体験できる展示会を開催しました。

色覚シミュレーションの体験コーナーや、コントラストテーブル、「みんなの困った!」コーナーなど、詳しい様子は次の記事にまとめています。

5日間の会期中は、子どもからお年寄りまで、障害のある方や地元のデザイン専門学校生も含めて200名ほどの来場がありました。勉強会では各回の参加者が15名程度だったことを思うと、展示という形式にしたことでアクセシビリティの間口が広げられたと思います。

地域とひらくアクセシビリティ

展示会をきっかけに、高知県の香美市立図書館で「健康づくりのための情報バリアフリー展」にも参加しました。図書館で利用できる資料やパンフレットを組み合わせることで、より身近に活かしやすい立体的な展示になりました。

今年からは、ロービジョンケアの専門家や手話のできる司書の方たちと一緒に、「こうちユニバーサルデザインラボ」としての活動も始めました。

カラーユニバーサルデザインセミナー「ぼくのトマトの見え方を知っていますか?」や、高知市役所職員研修を行いました。今後はもっと多くの人に知ってもらうために、啓発ツールを作ったり、市民発のユニバーサルデザインガイドラインを作ったりしたいねと相談しています。

これまでは一人で活動してきましたが、メンバーと一緒に活動することで、さらに広い層にアプローチできそうだと予感しています。

3. 処方箋:マサカリとの付き合い方

「情熱」というテーマで刺激的なお話をたくさん聴いて、自分も何か始めてみようと思った方も多いでしょう。情報発信をしていると、いわゆるマサカリや厳しい意見をもらうこともあります。それとどう付き合うかについても、自分の経験から少しお話をしました。

マサカリは悪くない

まず、マサカリは悪いものではありません。誤りを指摘してもらえると、正確な情報に更新できます。何かを発信しても、多くの人はそもそも無関心であったり、何か気づいたことがあっても言わないことが多いでしょう。そんな中でコストをかけて指摘をしてくれるのは、その発信が改善する価値があるからです。指摘をされなくなったら終わりとも言えます。

厳しい意見を受けると落ち込みますが、メンタルが回復すれば、向き合う価値のあるものです。余裕があれば、マサカリの投げ手にアタックしてみるのもおすすめです。顔が見えれば相手に悪気がないことが実感できますし、さらに詳しい情報が得られることもあります。

私のエピソードをひとつ。スライド資料を Speaker Deck で公開したときに、「アクセシビリティの話をしているくせに、資料にアクセスできないとか💩だ」というツイートがありました。それ以来、Speaker Deck に合わせてテキスト版やPDFのリンクを公開したり、Googleスライドを使ったりしています。おかげで資料のアクセシビリティが向上しました。

マサカリでないものは無視

一方で、同じトゲのある物言いでも、単なる悪口や人格攻撃、非建設的なお気持ち表明、本文を読んでいないアンチコメントといった類のものは無視して構いません。

とは言え、頭では「無視すればいい」とわかっていても、感情としては流せないこともあると思います。人間ですので当然です。無視できない、傷つく自分を否定しなくて大丈夫です。ただし、相手とは同じ土俵に立たないことです。

それでも気が済まない場合、私は「訴訟フォルダ」に証拠を入れて忘れることにしています。

マサカリにも太陽にも育ててもらった

今回はマサカリの話が多くなりましたが、もちろん太陽的な人たちにもたくさんお世話になってきました。情熱をもって取り組まれている姿にエンパワメントされたり、心無い言葉に傷ついていたとき、「ちゃんと見ているよ」とそっと声をかけてくださった方がいたりしたおかげで、私も今まで活動を続けて来れました。

メッセージ

あなたが良いと思っているものは、表に出さなければ、あなたの中だけで完結してしまいます。それを発信することで、他の人がその素晴らしいものに出会うきっかけになります。

マサカリを恐れて発信をためらう状況があるのは、すごくもったいないことだと思います。誰でも自由に、自分が良いと思うものを発信できるような、風通しの良い世界であれば良いなと思います。

伝えたいことがあるときは、相手が受け取りやすいように少し工夫してみましょう。そんなひとつひとつの伝え方の工夫が、誰かと世界との出会いを変えると信じています。

登壇後記

今回初めてオープンセミナーに参加しました。テーマが「情熱」だったこともあり、自分の関心に全力で向かっている皆さんのお話にたくさんの刺激をいただきました。純粋に「楽しむこと/楽しめること」の大切さを心地良く再認識できました。クロージングで実行委員長の末田さんから、個々のセッションに講評をいただけたのも嬉しかったです。

自分の活動を振り返って深掘りする中で、ずっと根底にあった「人と世界との出会いを尊重したい」という思いを言語化できたことは大きな収穫でした。majima DESIGN のビジョンは「個々の良さが発揮される風通しの良い世界へ」です。これまでは、「必要な場所にデザインを届ける」をミッションに掲げていました。今回見つけたキーワードをもとに、ミッションをアップデートしても良いかもしれません。

実行委員のみなさま、ご参加いただいたみなさま、貴重な機会をありがとうございました。